RECYCLING: WIE ABFALL AUSSTIRBT

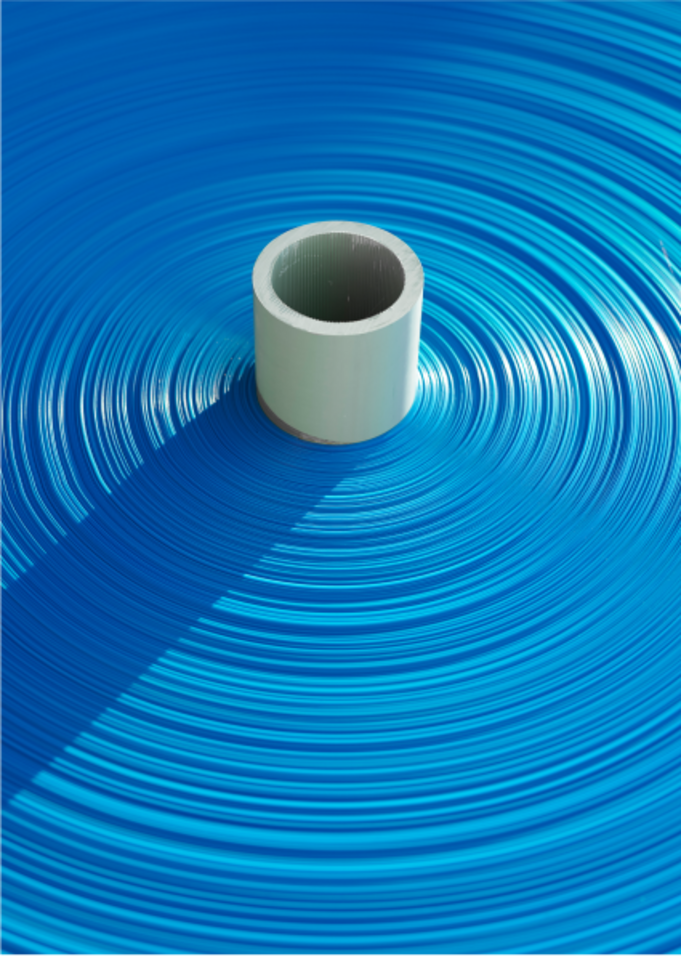

PET ist womöglich einer der Kunststoffe, die uns im Alltag am häufigsten begegnen. Neben Textil- oder Folienprodukten wird PET aufgrund seiner Beständigkeit gegen Fette und Säuren besonders gerne im Bereich der Lebensmittelverpackungen eingesetzt. PET kann bereits eine gute Recyclingbilanz aufweisen – noch ein Grund für seine Beliebtheit.

Allerdings ist nicht nur der Transport in weiterverarbeitende Länder wie China ein ökologisch-ökonomischer Stressfaktor, sondern auch das Recyclingverfahren selbst. Bei der Einschmelzung werden große Mengen CO2 und giftige Gase freigesetzt. Dazu kommt, dass Schmelzrecycling nur für eine gewisse Anzahl an Zyklen durchführbar ist. Bei jedem Durchlauf sinkt die Materialqualität, der Kunststoff verfärbt sich mehr und mehr gelblich. Damit existiert beim PET ein direkter Pfad vom Erdöl bis zum CO2 – trotz effizienten Recyclings.

„Aus diesem Grund ist es notwendig, das Material irgendwann aufzuspalten, um die Ausgangsbestandteile zurückzugewinnen“, erklärt Dr. Christian Sonnendecker. Gemeinsam mit einem Team von Forschenden der Universität Leipzig entdeckte Sonnendecker das Enzym PHL7 im Kompost des Leipziger Südfriedhofs. Und es bewies sich als außerordentlich potent: Innerhalb von 16 Stunden konnte es eine Obstverpackung zu 90 Prozent zersetzen.

Seit mehr als zehn Jahren geben immer neue Entdeckungen einen Vorgeschmack auf die potenzielle Bedeutung von Enzymen für das Recycling. Enzyme sind Eiweiße, die in Zellen biochemische Prozesse anregen. Sie sind zum Beispiel auf die äußere Wachsschicht von Pflanzen trainiert, einer Art natürlichem Polyester. Eine Fähigkeit, die sie für das Zersetzen von PET prädestiniert.

„Durch die Rückgewinnung der Grundbausteine von PET können wir einen permanenten Kreislauf schaffen und somit eine Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen erreichen.“

Eine Revolution am Horizont? „Das enzymatische Recycling steckt noch in den Kinderschuhen“, ordnet Sonnendecker ein. „Weltweit arbeiten Forschergruppen daran, die Enzyme für einen Einsatz im Markt vorzubereiten – vor allem in Fragen der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit.“ Künstliche Intelligenz würde bereits heute eingesetzt, um Enzyme zu optimieren. Mit all diesen Innovationen bestünde die Hoffnung, dass sich der Kunststoffmarkt in den nächsten Jahren drastisch verändern wird.

„Durch die Rückgewinnung der Grundbausteine von PET können wir einen permanenten Kreislauf schaffen.“

Ohne eine effektiv geschlossene Kreislaufwirtschaft kann der Weg einer Kunststoffflasche unweigerlich in eine Richtung führen – in Deponien, Verbrennungsanlagen oder ins Meer. Das Etablieren geschlossener Rohstoffkreisläufe scheint unausweichlich.

„Kreislaufwirtschaft umfasst auch die Lebenszyklen von Gebäuden, Textilien oder Batterien“, erklärt Katharina Istel. Für die Expertin für Kreislaufwirtschaft beim Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist ein Schritt unerlässlich. „Zu einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft gehört vor allem erst einmal die Vermeidung von Abfällen, also auch Einwegprodukten oder Fast Fashion.“

Wir stehen also vor einem Übergang von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einem System, in dem kohlenstoffneutral, nachhaltig und vorausschauend konsumiert und wiederverwendet wird. Genaugenommen stehen die Begriffe „Verbrauch“ und „Abfall“ damit vor dem Aussterben.

Bis 2050 sollen die Voraussetzungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft geschaffen werden. Unterschiedliche Maßnahmenfelder decken die Thematik ab – von der Entstehung eines Produkts über die Nutzung bis zum End-of-Life und die Kreislaufführung danach. Im November 2022 ist der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates über Verpackungen und Verpackungsabfälle veröffentlicht worden. Dr. Robert Hermann, TÜV SÜD Geschäftsbereichsleiter für das Thema Green Energy und Sustainability, sieht unmissverständliche Gesetzgebung als wichtige Botschaft. „Diese Verordnung übt konkreten Druck auf die EU-Mitgliedsstaaten und Hersteller aus, wobei durch delegierte Rechtsakte noch Interpretationsspielräume gegeben sind.“

Langfristig werden neben der Recyclingfähigkeit auch Faktoren wie Reparierbarkeit, Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit sowie die Kennzeichnung verschiedener Inhaltsstoffe eine Rolle spielen – und müssen auch nachvollziehbar mittels Konformitätsbewertung abgebildet werden können. Das Prüf- und Verifizierungsverfahren nach dem TÜV SÜD-Standard „Recyclingfähigkeit von Verpackungen“ wird unter anderem für Verpackungen aus Kunststoff, Papier, Aluminium/Eisenmetalle oder Glas angewendet.

Solange wir auf industriell anwendbare Enzyme für PET-Recycling warten, müssen wir weiterhin an unseren Konsumgewohnheiten arbeiten – zum Beispiel mal den eigenen Korb statt der Plastiktüte wählen oder auf verlässliche Prüfsiegel bei Produkten achten. „Ich brauche beim Einkaufen doppelt so lang, wie noch vor zehn Jahren“, so Hermann. „Mittlerweile weiß ich allerdings, wohin ich greifen muss.“