WIE EIN ROBOTER LICHTPRÜFUNG EFFIZIENTER MACHT

—— Energieeffizienz ist für Unternehmen wie Haushalte das Gebot der Stunde: Steigende Kosten machen sparsame und klimafreundliche Produkte attraktiver.

Ließe sich der Klimawandel mit Worten bekämpfen, dann hätte die Menschheit ihn wohl am 12. Dezember 2015 besiegt. „Wir können in die Augen unserer Kinder und Enkelkinder schauen und ihnen endlich sagen, dass wir uns zusammengetan haben, um ihnen und künftigen Generationen eine lebenswertere Welt zu hinterlassen“, sagte der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Wenn Historiker auf diesen Tag zurückblickten, dann würden sie feststellen, so Ban, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine „dramatische Wendung“ genommen habe.

Ban Ki-moon sprach diese Worte an dem Tag, an dem sich die Weltgemeinschaft auf das Klimaabkommen von Paris geeinigt hatte. Der globale Temperaturanstieg solle deutlich unter zwei Grad bleiben, bestenfalls 1,5 Grad betragen, so lautete die Vereinbarung von damals. Nur: Bereits damals war klar, dass Worte nicht reichen würden, schon allein, weil es jedem Staat selbst überlassen wurde, mit welchen Maßnahmen er das Ziel erreichen möchte.

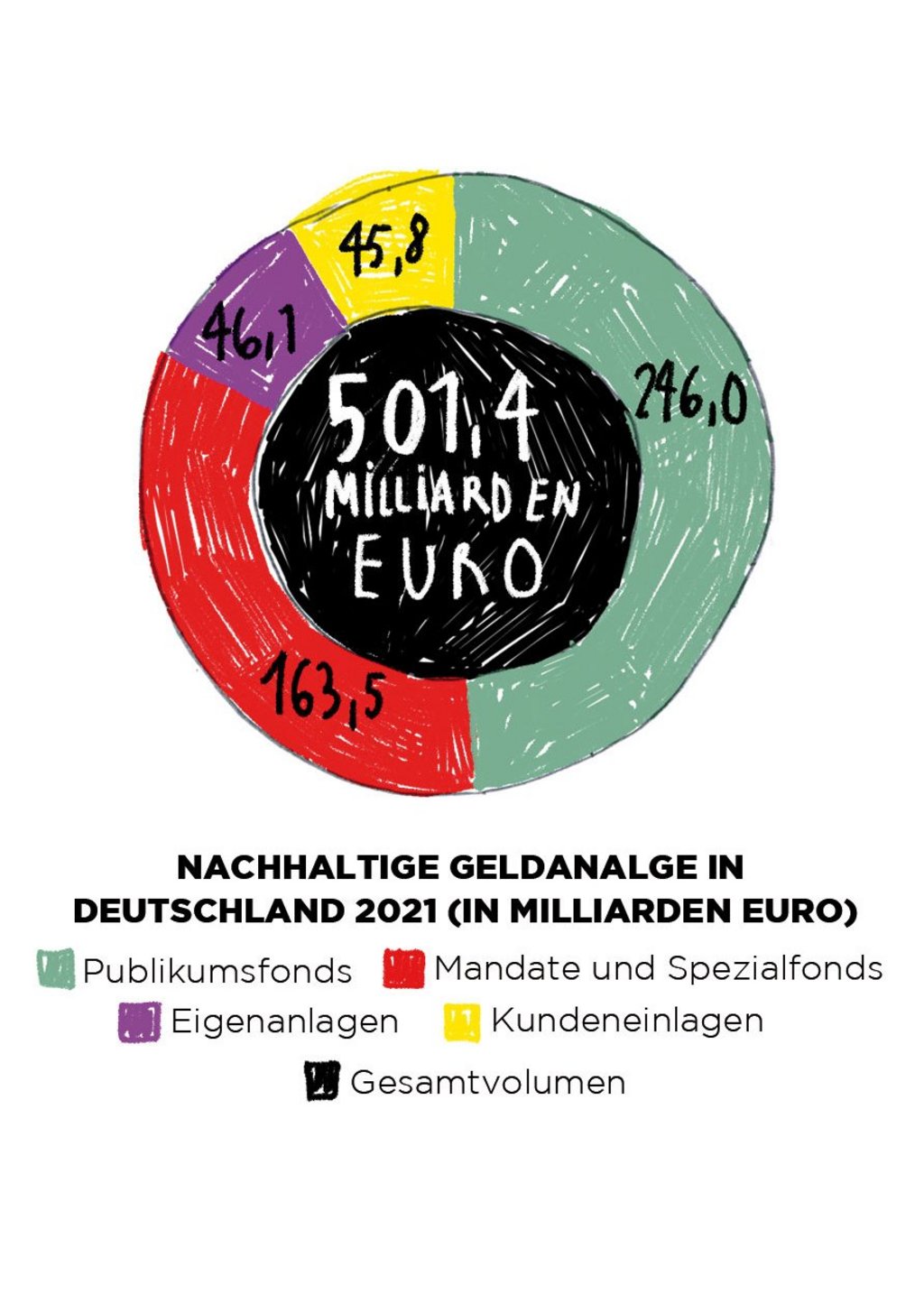

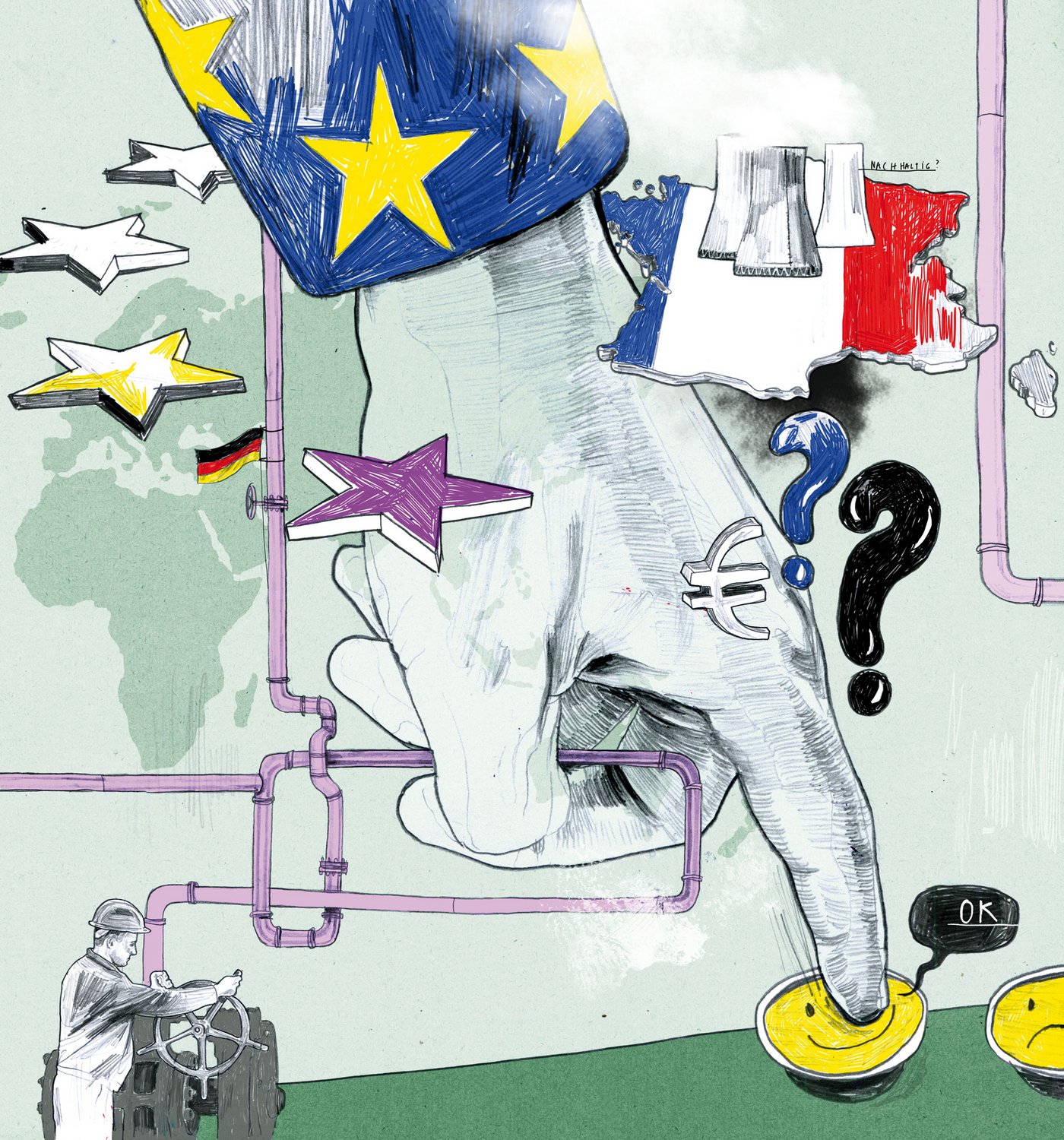

Die Europäische Union (EU) hat sich nach der Konferenz in Paris ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2050 will sie gemäß ihres Green Deals keine Netto-Treibhausgase mehr ausstoßen, also nicht mehr verbrauchen, als sie auch kompensieren kann. Dazu muss innerhalb der EU nahezu die komplette Wirtschaft umgebaut werden – und das wird teuer: Bis zu einer Billion Euro dürften die notwendigen Maßnahmen nur bis 2029 kosten. Damit privates und öffentliches Geld, das in die Transformation fließen soll, zielgerichtet ankommt, hat die EU eine ganze Reihe von Regeln und Maßnahmen erlassen. Das Ziel: die Transparenz der Wirtschaft rund um Nachhaltigkeit erhöhen. Eine gewaltige Aufgabe – und eine große Chance für alle Unternehmen. Christian Jöst kennt beides. Seit Sommer 2022 ist er Mitglied des neuen Sustainable-Finance-Beirats der deutschen Bundesregierung und vertritt dort vor allem die Interessen des Mittelstandes. Sein eigenes Unternehmen, die Jöst abrasives GmbH, produziert im Odenwald Schleifmittel und Schleifsysteme. Vor allem seit dem vergangenen Jahr stellt er ein wachsendes Interesse seiner Kunden an Nachhaltigkeitsfragen und Lieferketten fest. „Ich habe 2021 mehr als 30 Arbeitstage damit verbracht, anderen Unternehmen in Fragebögen Auskunft über unsere Anstrengungen zu geben“, sagt er.

Neben dem Fachgroßhandel und Großverteilern gehören auch einige große Industrieunternehmen zu seinen Kunden, die bereits einigen neuen EU-Regulierungen unterliegen. „Wir liefern weltweit. Überall dort, wo Oberflächen bearbeitet werden müssen, kommen wir zum Einsatz“, sagt Jöst stolz. Und seine Großkunden wollen mittlerweile genau wissen, wie viel CO2 er bei der Produktion verbraucht, wie gut er seine Lieferkette durchschaut und ob er beispielweise Kinder- oder Zwangsarbeit für sich selbst und auch bei seinen Lieferanten ausschließen kann – so, wie es das neue Sorgfaltspflichtengesetz für die Lieferkette vorschreibt.

Jösts Anliegen: Eine solche Transparenz sei richtig und wichtig, müsse aber künftig effizienter funktionieren können: „Wir brauchen ein europaweites Register, in das sich alle Firmen eintragen können, dann müsste ich nicht ständig neue Fragebögen ausfüllen“, schlägt er vor. Die gute Nachricht für Jöst lautet: Die EU-Kommission ist da schon dran. Der European Single Access Point soll genau das liefern. Die schlechte Nachricht lautet: Bis die Datenbank fertig ist, wird es noch etwas dauern.

„Mit etwas Fantasie könnte die EU-Kommission irgendwann sagen, dass nicht nachhaltige Unternehmen überhaupt kein Geld mehr erhalten sollen.“

Denn zuallererst muss natürlich die Frage beantwortet werden, was denn nun eigentlich nachhaltig ist – und was nicht. Genau das soll die sogenannte EU-Taxonomie regeln – das Herzstück der verschiedenen EU-Verordnungen. Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das eine Liste ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten erstellt. Sie ist ein Instrument, an dem sich auch Länder außerhalb der EU orientieren. Diese Einteilung soll Sicherheit für Investoren schaffen, Greenwashing vermeiden und Unternehmen bei ihrer Transformation unterstützen. „Wir brauchen erst einmal eine Orientierung, was nun nachhaltig ist und was nicht, deshalb ist die EU-Taxonomie so wichtig“, sagt Alexandra Themistocli. Sie ist in Deutschland bei dem schwedischen Geldhaus Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich.

Die EU-Taxonomie hat dabei sechs Umweltziele. Für die ersten beiden, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, stehen die technischen Bewertungskriterien bereits fest – und die sind durchaus etwas für Regulierungsliebhaber. Auf 349 Seiten beschreiben die Bewertungskriterien im Detail, ob nun eine einzelne Wirtschaftstätigkeit nachhaltig ist. Die gute Nachricht: Kein Unternehmen muss sich durch alle Seiten kämpfen. Für Mittelständler gibt es inzwischen sogar einen Online-Selbsttest der Frankfurt School. Dort können sie mit wenigen Klicks in Erfahrung bringen, ob sie von der Taxonomie betroffen sind – und auch in welchen Bereichen.

„Die Taxonomie ist das große Transparenz-Tool der EU“, erläutert Christian Klein. Er ist Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und ein Pionier der ersten Stunde. „Als ich vor 20 Jahren begonnen habe, mich auf das Thema zu konzentrieren, wurde ich viel belächelt“, sagt er. Kollegen dachten, er forsche irgendwie zum Bereich Spenden. „Heute hat sich das geändert, Sustainable Finance rückt in den Mainstream und das nicht nur in der Wissenschaft.“ Seiner Ansicht nach wird ein gutes Abschneiden in der EU-Taxonomie entscheidend dafür sein, wie sich Unternehmen künftig finanzieren. Denn derzeit verbietet die Regelung zwar nicht, dass Investitionen in nicht nachhaltige Branchen fließen, sie wird aber künftig dafür sorgen, dass sie zu schlechteren Konditionen Geld erhalten können. Staatliche Fördermaßnahmen könnten für sie etwa ausgeschlossen sein.

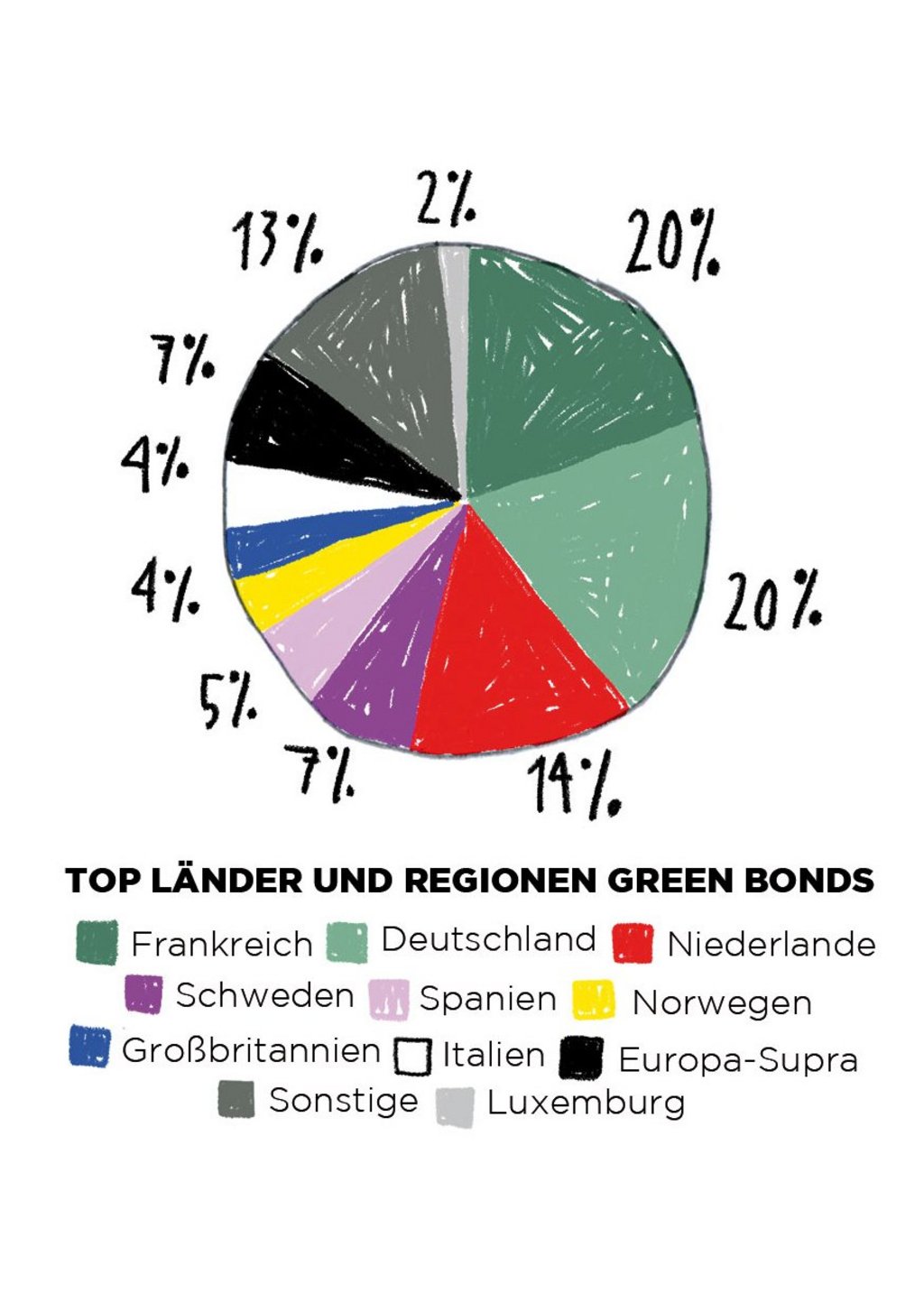

„Mit etwas Fantasie könnte die EU-Kommission die Taxonomie auch für knallharte Regulierung nutzen, sie könnte irgendwann zum Beispiel sagen, dass nicht nachhaltige Unternehmen überhaupt kein Geld mehr erhalten sollen“, sagt Klein. Und in welche Branchen künftig investiert werden soll: Erst im Juli 2021 wurde Stromerzeugung aus Kernenergie und Erdgas als nachhaltig eingestuft – unter anderem auf Druck von Frankreich und einiger mittel-osteuropäischer Staaten und trotz starker Proteste einiger EU-Staaten und vieler EU-Parlamentarier.

Die Taxonomie wird in Zukunft noch deutlich umfangreicher. Denn die technischen Feinheiten für weitere vier Umweltziele der EU-Taxonomie werden derzeit erst ausformuliert. In diesen vier weiteren Kapiteln will die Kommission festlegen, was zu einer nachhaltigen Nutzung von Wasserressourcen gehört, wie der Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft gestaltet werden kann und was zur Vermeidung von Verschmutzung und zum Schutz von Ökosystemen und dem Erhalt der Biodiversität beiträgt. Das klingt nach einem gewaltigen Vorhaben, ist aber laut Themistocli von der SEB alternativlos. „Man muss Umwelt- und Klimaschutz ganzheitlich betrachten“, sagt sie. Denn die Biodiversität sei eng mit dem Klimaschutz verbandelt. Die Erderwärmung führt etwa dazu, dass Korallenriffe absterben, die Artenvielfalt abnimmt. „Wir müssen an allen Fronten das Thema voranbringen“, sagt sie.

„Man muss Umwelt- und Klimaschutz ganzheitlich denken. Die Biodiversität ist eng mit dem Klimaschutz verbandelt.“

Auf die Taxonomie aufbauend wird eine weitere Regulierung für Unternehmen entscheidend. Es geht um die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Sie gilt für Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, die eine Bilanzsumme von über 20 Millionen Euro oder einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro haben, sowie für quasi alle kapitalmarktorientierten Unternehmen.

„Wenn die bisherigen Regeln eine Welle waren, dann kommt auf Unternehmen jetzt ein Tsunami zu“, sagt Johann Schnabel, Partner bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die Richtlinie dürfte deutschlandweit rund 15.000 Unternehmen direkt betreffen, viele davon aus dem Mittelstand.

Die CSRD sieht vor allem vor, dass Unternehmen umfangreiche Angaben über die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt machen müssen – und wie sich die Umwelt auch auf sie auswirkt. „Die Rede ist derzeit von mehr als 200 konkreten Kennzahlen, anhand derer sie all das festmachen müssen“, sagt Schnabel. Das werde die größte Neuerung in der Unternehmensberichterstattung seit Jahrzehnten. „Das Problem ist, dass sie nicht finanzielle Themen in eine Bewertungslogik überführen müssen – und das alles auch einer Prüfung standhalten muss.“

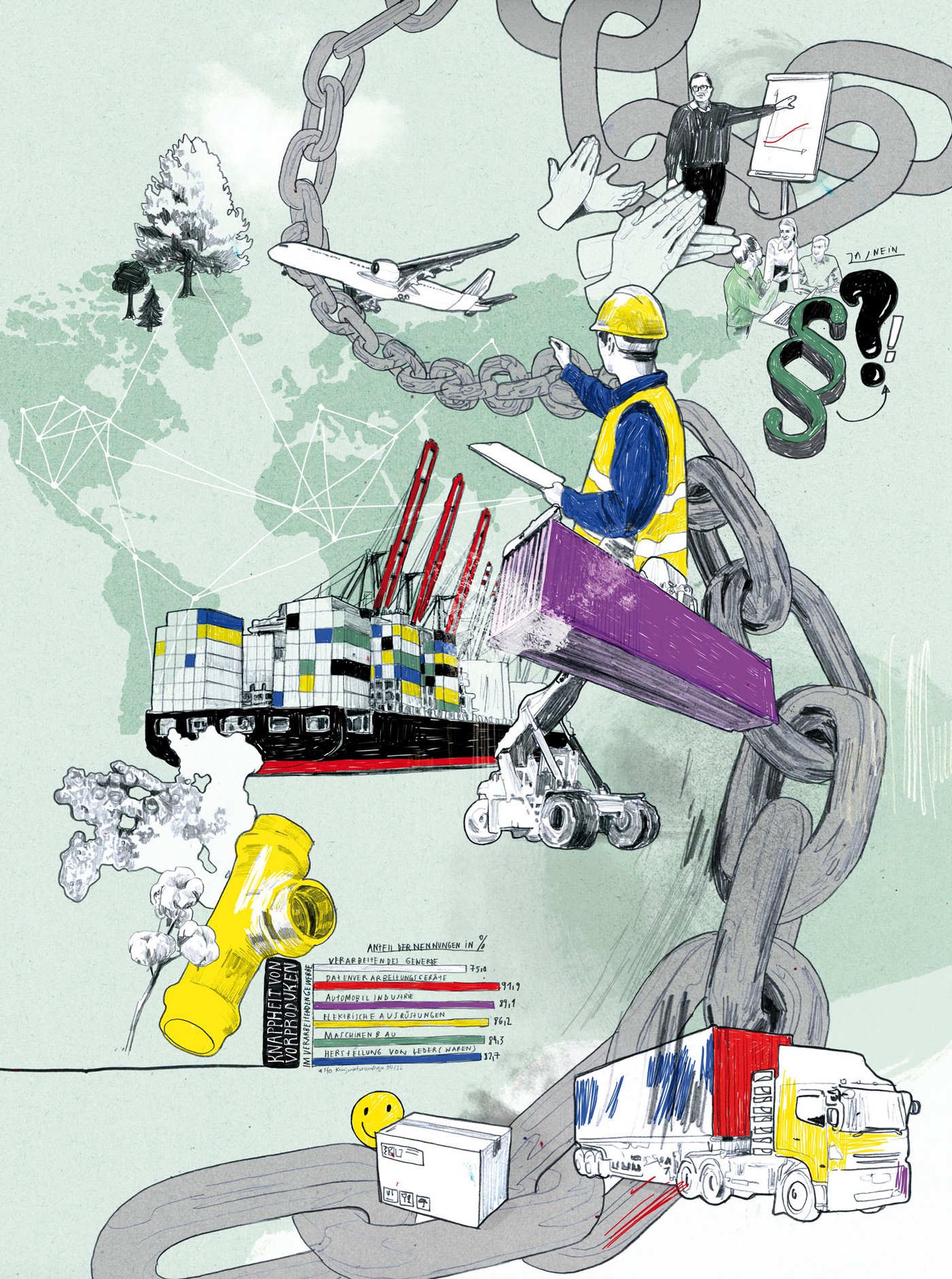

Das werde eine große Herausforderung für die Wirtschaft, warnt KPMG-Mann Schnabel. Auf Unternehmen komme gerade sehr viel auf einmal zu. „Dazu gehören Corona, Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise, der Krieg in der Ukraine“, listet er einige Faktoren auf. Dennoch dürften sie den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren. „Denn der Klimaschutz sollte für uns alle das wichtigste Thema sein“, so Schnabel.

„Viele unserer Unternehmen sehen sich zu Sustainable Finance noch gar nicht spruchreif – oder sind von der CSRD betroffen“, sagt Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstands-Bund (DMB). Selbst sein Verband habe noch keine Position dazu abgestimmt. Für kleine und mittelgroße Unternehmen, das steht bereits fest, wird es zwar umfangreiche Ausnahmen, Fristverlängerungen und Vereinfachungen geben, sich mit Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzen müssen sie aber dennoch.

Denn große Firmen müssen ihre ganzen Lieferketten durchgehen und wenden sich dazu auch an ihre Zulieferer. Das betont auch Mittelständler Jöst. Darin sieht er aber auch eine große Chance. Viele mittelständische Familienunternehmen seien ohnehin schon um Nachhaltigkeit bemüht. „Sie sind meist eng verbunden mit dem Ort und den Mitarbeitern. Dann wollen sie auch automatisch dafür sorgen, dass ihre direkte Umwelt intakt ist“, sagt er.

Neben den UN-Verantwortlichen gab es zuletzt jemanden, der die Dringlichkeit noch besser in Worte fassen konnte: „Wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann“, sagte der damalige US-Präsident Barack Obama bereits vier Monate vor dem großen Klimagipfel in Paris und kündigte schärfere Maßnahmen für sein Land an. Es ist eine Aussage, die angesichts jüngster Hitzewellen und Flutkatastrophen immer mehr bestätigt wird.